Wilhelm Dachauer

(* 5. April 1881 in Ried im Innkreis, Oberösterreich; †26. Februar 1951 in Wien)

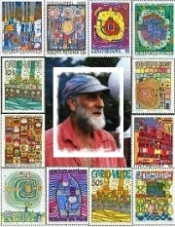

Wilhelm Dachauer wurde am 5. April 1881 in Ried geboren. Im Alter von siebzehn Jahren trat er in die Wiener Akademie der bildenden Künste ein. Er wurde zu einer führenden Persönlichkeit einer jungen Generation von Künstlern, deren Schaffen sich unter dem Begriff "Heimatkunst" zusammenfassen lässt. Diese bedeutende Kunstströmung nach dem Ersten Weltkrieg löste den Secessionismus ab und fand wieder zu Symbolismus und Ornamentik zurück. Dachauer wurde auch als Entwerfer zahlreicher in- und ausländischer Marken bekannt. Besonders die von ihm gestalteten Wohltätigkeitsmarken der Ersten Republik waren Höhepunkte dieser Kleinkunst. Schon 1926 erhielt Dachauers Marke "König Gunthers Drachenschiff auf der Fahrt nach Island" auf der Philatelistischen Ausstellung in Cincinnati die Auszeichnung als "Schönste Marke der Welt" und er selbst für diese Arbeit die begehrte Thompson-Medaille. Vom heutigen Standpunkt der Kunstforschung gehört die Nibelungen-Serie zu den qualitätsvollsten Werken der Kleingraphik in Österreich überhaupt. Dachauer wurde 1928 an die Wiener Akademie der bildenden Künste berufen, wo er bis 1944 als Professor und zeitweise als Rektor wirkte.

Heute ist eine Straße, nämlich die "Wilhelm-Dachauer Straße" in Wien nach dem Maler benannt.

Seine Geburtsstadt Ried im Innkreis widmete ihm den "Wilhelm-Dachauer-Weg".

Zum 100. Geburtstag von Wilhelm Dachauer erschien am 6. April 1981 eine Sonderpostmarke. Das Markenbild zeigt einen nicht ausgeführten Entwurf Dachauers zur Briefmarkenserie "Motive der Nibelungensage".

(Quelle, österr. Post AG und Wikipedia)

(* 5. April 1881 in Ried im Innkreis, Oberösterreich; †26. Februar 1951 in Wien)

Wilhelm Dachauer wurde am 5. April 1881 in Ried geboren. Im Alter von siebzehn Jahren trat er in die Wiener Akademie der bildenden Künste ein. Er wurde zu einer führenden Persönlichkeit einer jungen Generation von Künstlern, deren Schaffen sich unter dem Begriff "Heimatkunst" zusammenfassen lässt. Diese bedeutende Kunstströmung nach dem Ersten Weltkrieg löste den Secessionismus ab und fand wieder zu Symbolismus und Ornamentik zurück. Dachauer wurde auch als Entwerfer zahlreicher in- und ausländischer Marken bekannt. Besonders die von ihm gestalteten Wohltätigkeitsmarken der Ersten Republik waren Höhepunkte dieser Kleinkunst. Schon 1926 erhielt Dachauers Marke "König Gunthers Drachenschiff auf der Fahrt nach Island" auf der Philatelistischen Ausstellung in Cincinnati die Auszeichnung als "Schönste Marke der Welt" und er selbst für diese Arbeit die begehrte Thompson-Medaille. Vom heutigen Standpunkt der Kunstforschung gehört die Nibelungen-Serie zu den qualitätsvollsten Werken der Kleingraphik in Österreich überhaupt. Dachauer wurde 1928 an die Wiener Akademie der bildenden Künste berufen, wo er bis 1944 als Professor und zeitweise als Rektor wirkte.

Heute ist eine Straße, nämlich die "Wilhelm-Dachauer Straße" in Wien nach dem Maler benannt.

Seine Geburtsstadt Ried im Innkreis widmete ihm den "Wilhelm-Dachauer-Weg".

Zum 100. Geburtstag von Wilhelm Dachauer erschien am 6. April 1981 eine Sonderpostmarke. Das Markenbild zeigt einen nicht ausgeführten Entwurf Dachauers zur Briefmarkenserie "Motive der Nibelungensage".

(Quelle, österr. Post AG und Wikipedia)

Kommentar